ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!

КОНТАКТЫ

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ И АННЫ ТАНЕЕВОЙ В ФИНЛЯНДИИ RY.

|

ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!  КОНТАКТЫ |

PYHÄT KEISARILLISET MARTTYYRIT JA ANNA TANEEVA SUOMESSA MUISTOYHDISTYS RY.

|

|

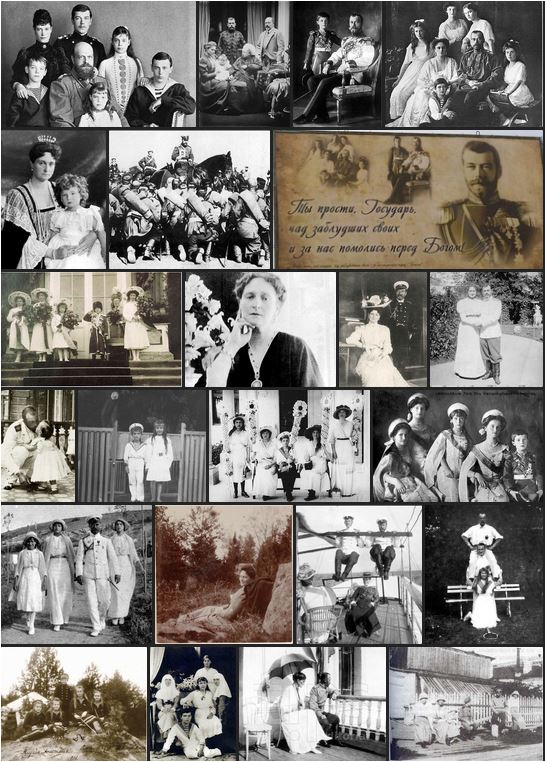

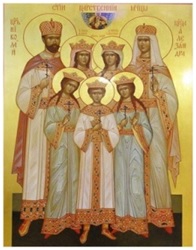

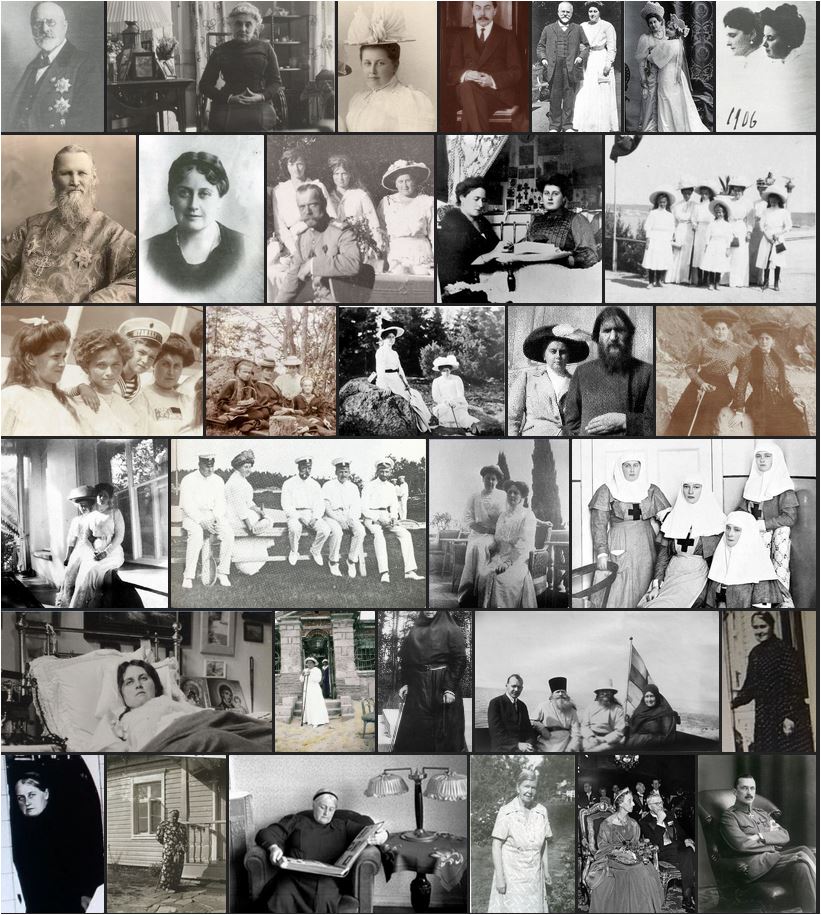

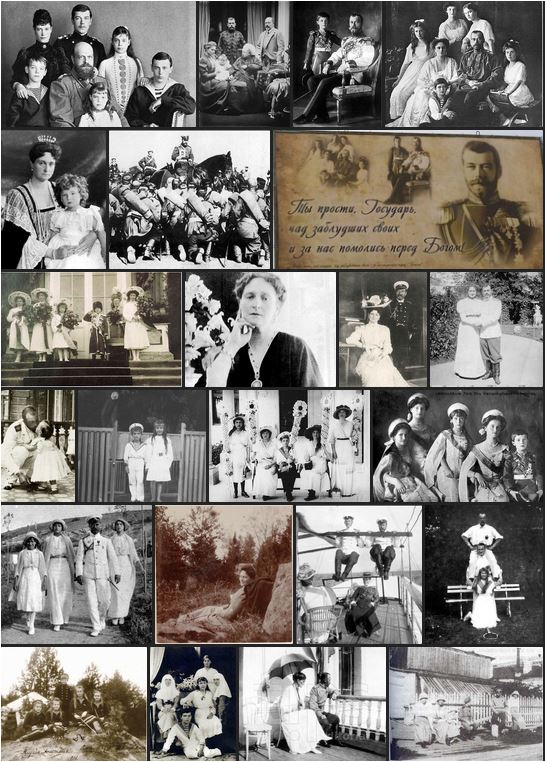

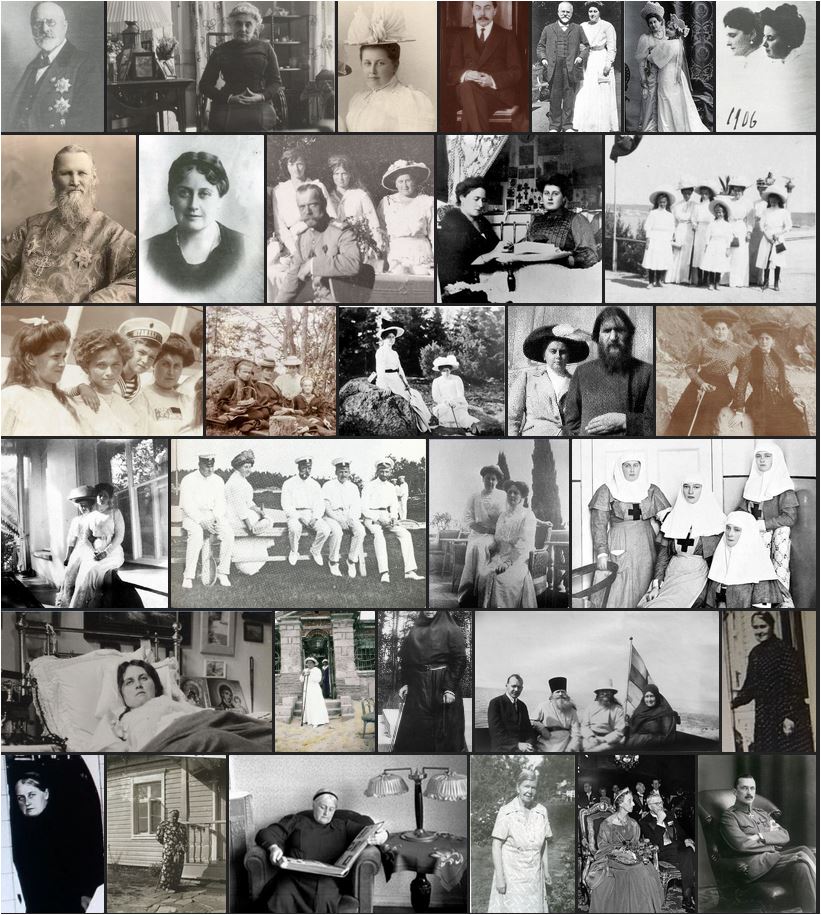

С детства желанием Анны было посвятить себя служению Царю. Желание ее осуществилось. Верноподданность Царю она сохранила до конца своей жизни, претерпев ужас тюремных заключений, поношение, злостную клевету, презрение окружающих. За эту верность, Господь хранил ее во всех нелегких жизненных испытаниях. С детства желанием Анны было посвятить себя служению Царю. Желание ее осуществилось. Верноподданность Царю она сохранила до конца своей жизни, претерпев ужас тюремных заключений, поношение, злостную клевету, презрение окружающих. За эту верность, Господь хранил ее во всех нелегких жизненных испытаниях. Анна Александровна ждала возрождение былой, Царской Руси. Через все ее воспоминания проходит мысль, что, через любовь и покаяние за отказ от Царя, произойдет воскрешение России. Помазанник Божий возродит Россию и ее измученный нераскаянностью русский народ. Об этом свидетельствует первая книга ее воспоминаний «Страницы моей жизни» (1922, Париж), которую Анна Александровна написала в Финляндии сразу после побега из революционного Петрограда. В ней, рассказывая правду о событиях тех лет вокруг Царской Семьи, она пыталась примирить русский народ с Царем. В 1930 годах, ведя монашеский образ жизни, имея достаточно времени для того, чтобы спокойно осмыслить события прошлого, Анна Александровна начинает писать вторую книгу своих воспоминаний «Фрейлина Государыни». «Я уверена, что в будущем исторические газеты будут исследовать и много писать о жизни семьи Царя Николая II — и я чувствую, что моей обязанностью является описать и сохранить для истории те обстоятельства, среди которых, идя в ногу с жизнью Царской семьи, мне пришлось биться за жизнь. Воспоминания навсегда сохранятся во мне», - написала она в наброске введения к своей книге в 1938 году. Анна Александровна, оставаясь с чистой совестью, сохранила верность Богу, Царю и Отечеству. «...Мы русские часто виним в нашем несчастье других, не желая понять, что положение наше - дело наших же рук, мы все виноваты, особенно же виноваты высшие классы. Мало кто исполняет свой долг во имя долга и России. Чувство долга не внушалось с детства; в семьях дети не воспитывались в любви к Родине, и только величайшее страдание и кровь невинных жертв могут омыть наши грехи и грехи целых поколений. Да поможет Господь, нам всем русским, томящимся на далекой чужбине и страждущим в многострадальной, но безконечно нам всем дорогой Родине, соединиться в любви и мире друг с другом, принося наши слезы и горячее покаяние милосердному Богу за безчисленные согрешения наши, содеянные перед Господом, и Богом венчанным Государем нашим, и нашей Родиной. И только тогда встанет великая и могучая Россия, на радость нам и страх врагам нашим». До самой кончины (1964) у Анны Александровны в ее комнате в Хельсинки висели портреты Царя и Царицы. Как и при жизни, не отказывая никому в просьбах, так и сейчас от ее могилы на Ильинском кладбище г. Хельсинки (сектор 27) люди получают просимое. Людмила Хухтиниеми. «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживши с мужем от детства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она, в то время подошедши, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». (Лука 2.36-38). Три коротких стиха – это все, что нам известно  об этой пророчице. Ничего не сказано о ней до этого, и ни каких комментариев после, ни в Евангелиях, ни в письмах. А вот рассмотреть ее жизнь интересно и полезно тем, кто в эти дни ищет спасения. об этой пророчице. Ничего не сказано о ней до этого, и ни каких комментариев после, ни в Евангелиях, ни в письмах. А вот рассмотреть ее жизнь интересно и полезно тем, кто в эти дни ищет спасения.Когда Анна появилась с откровением Божьего намерения, она была уже старой женщиной, по меньшей мере, восьмидесяти четырех лет, вдова после семи лет замужества. Очевидно, она вступила в брак очень рано. Она была пророчицей и разбиралась в Законе, Псалмах и законах Израиля. Ежедневно она посещала храм, молилась и постилась. Иисус сохранял у себя тех, о ком Бог написал через пророка Исайю: «Мой дом есть дом молитвы», и Анна именно так использовала храм. Священникам в храме наверно была очень знакома фигурка этой старой женщины, такой постоянной в молитве. Молитва и посты очень к лицу старой женщине, и на заре церкви Павел писал Тимофею, рекомендуя: «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь» (1 Тимофею 5.5). Вдовство и одиночество порождают почтительность в характере. Это должна быть жизнь, увенчанная службой, если эта служба является молитвой за других, и мольба, чтобы слово Божье стало величественным и славило Его имя. Замужество Анны было прошедшим сном, и было отнято в весну ее жизни; тогда она определилась провести «лето и осень» в службе своему Богу. Большинство молодых еврейских вдов снова выходили замуж, но Анна выбрала лучший путь, который не оставлял ее многие годы. Ее постоянная привычка стала ее второй натурой. Жизнь для нее протекала мягко, как река, когда она наблюдала службу и церемонии Закона, отправляемые священниками, приход и уход певчих, смену дежурных у дверей и все, что было учреждено Давидом и Соломоном для  поклонения Богу. Для нее это было не бездушное увлечение, а продолжительное духовное ликование. поклонения Богу. Для нее это было не бездушное увлечение, а продолжительное духовное ликование. Она была полна надежды, и ее собственная надежда стала частью народной надежды. И надежда не давала болеть ее сердцу, поскольку, несмотря на испытания века, в котором она жила, она еще надеялась на искупление Иерусалима. Будучи пророчицей, она открыла глаза на слова Господа. И мы уверенно чувствуем, что она была одной из тех, кто знал, что со временем долгое молчание Бога должно окончиться. И хотя она была так стара, она читала и верила, что «даже юные ослабнут и устанут, но они надеются, что Господь возобновит их силу». Анна испытала это обещание и была вознаграждена. Известно также, что она была из рода Асира, и этому племени Моисей сказал: «Как дни твои будет умножаться богатство твое» (Втор. 33.25). Ее силы не старились до тех пор, пока она смогла увидеть Христа Господня. Надежда дает энергию старости, а предвидение Анной будущего способствовало ее продолжительной службе. Какие же текущие события происходили при ее жизни? В стране была страшная гражданская война из-за того что когда умерла Александра (царица-мать, вдова Александра Янеуса), два ее сына Гирканус и Аристобулус приняли управление народом. Гирканус, имевший безобидный, слабый характер, получил священничество, тогда как самоуверенный, с твердой натурой брат сел на трон. Множество интриг плелось в верхах, и братья постоянно ссорились, приведя страну к большим несчастьям. И все это время Анна молилась и постилась. Как пророчицу ее уважали, она пользовалась авторитетом и к ней стремились за советом и утешением. Римские кампании были очень успешными; Помпей и его легионеры появились на холмах Иудеи и город Иерусалим пал перед этим римским генералом. Помпей много слышал об историческом храме евреев, о гробнице внутри его, куда даже нога верховного священника может ступать только раз в год. Он задумался над незнакомым объектом поклонения, которого никогда не видел, и решил удовлетворить свое любопытство, и к ужасу евреев вошел в святая святых. Была ли там Анна в тот момент? Как необходимы были ее молитвы! Дрожь и невыразимую боль должны были испытать все верующие в тот момент. В эти дни храм и его богатства сильно пострадали. Но пришло время, и на трон Иерусалима взошел Ирод. Стараясь примириться с народом, он женился на красавице Мариам, одной из последних в роду Макковеев. Но мир не пришел в страну, и Анна видела, как многих постигла гибель. Одно из важных событий того времени – это проявление Иродом своих архитектурных способностей, когда он перестроил, отремонтировал и перекрасил храм, чтобы придать ему славу, превосходящую даже славу храма Соломона. Строился этот храм сорок шесть лет. Анна была там и видела всю эту работу. Когда строительство храма было закончено во всей его славе, Мария принесла маленького Иисуса. «Когда закончились дни очищения по закону Моисееву» она должна была принести жертву, как сказано в Божьем законе, «пару горлиц или двух голубей».  Во все века Бог сохранял для себя некоторое количество людей, которые изучали Его слово и искали исполнения Его намерения. Этим изучением они развивали предвидение, а некоторые, как Иосиф из Аримофеи, ученики Иисуса, несмотря на страх евреев, «ждали Царства Божия». Во все века Бог сохранял для себя некоторое количество людей, которые изучали Его слово и искали исполнения Его намерения. Этим изучением они развивали предвидение, а некоторые, как Иосиф из Аримофеи, ученики Иисуса, несмотря на страх евреев, «ждали Царства Божия».Царство Божие, утешение Израиля и иcкупление Иерусалима были тем же для верующих, что и приход Месcии, чтобы исполнить обещание, сделанное отцам и много раз упомянутое в псалмах и пророчествах. Захария (силою Святого Духа) прекрасно объединил все это в отношении своего сына, когда сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех, ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде перед Ним во все дни жизни нашей» (Лука 1.68-75). Израиль утешался этими мыслями, и для поколения Анны и Симеона это было буквально искуплением Иерусалима, которое надо было найти, потому что город и нация были под железной пятой Рима. Возрождение духа и исполнение пророчества произошло после долгого четырехсотлетнего ожидания, с явлением Захарии Ангела Гавриила в храме. Все это послужило пробуждением веры. Ожидали ли Марию Симеон и Анна? Да, ждали. Это не было секретом. Захария получил откровение за восемнадцать месяцев до того, как Елисавета должна была родить сына. Ангел стоял по правую сторону жертвенника кадильного и объявил, что «ребенок будет велик перед Господом... дабы представить Господу народ приготовленный». И было множество народа, ожидавшего Захарию у храма, и среди них Симеон и Анна. Всем стало известно о божественном посещении и немоте Захарии. Старый священник пришел домой к жене, Елисавете, и каким-то образом сообщил ей о божественном послании. Она правильно поняла указание, так что, когда Мария посетила свою кузину несколько месяцев спустя, Елисавета признала в ней «Мать своего Господа». Елисавета, исполнившись Святым Духом, сказала громким голосом: «Благословенна ты среди женщин... И откуда это мне, что пришла матерь Господа моего ко мне?» Когда родился Иоанн, Захария исполнился Святым Духом и предсказал: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему». Добрая весть о рождении Марией младенца разнеслась пастухами вокруг; после того, как они посетили ясли при гостинице, они разнесли молву, которая говорила «о том, что было возвещено им о Младенце Сем» (Лука 2.17). И что же возвестил ангел пастухам? «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Хрисиос Господь». Те, кто искал Царства Божиего, утешения Израиля и искупления Иерусалима, теперь знали, что время пришло. В храме народ считал дни. Симеон, как священник, да и Анна знали, что по закону Моисея на восьмой день Иисус должен быть обрезан, и тогда Марии надо будет ждать еще тридцать три дня, когда она сможет войти в храм, ибо закон Моисея требует сорока дней очищения (Левит 12.2,4). И было предсказано Симеону Духом Святым,  «что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лука 2.26). И когда он, ведомый Святым Духом, пришел в храм, родители принесли туда Иисуса, чтобы исполнить положенное по закону, Симеон взял Его в свои руки и благословил Бога. Теперь он был совершенно готов уйти, и он от всего сердца молился Богу с глубоким чувством благодарности. «что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лука 2.26). И когда он, ведомый Святым Духом, пришел в храм, родители принесли туда Иисуса, чтобы исполнить положенное по закону, Симеон взял Его в свои руки и благословил Бога. Теперь он был совершенно готов уйти, и он от всего сердца молился Богу с глубоким чувством благодарности. И в это же самое время подошла Анна и без малейших колебаний признала, что сын Марии и есть обещанный Мессия. Для Анны исполнилась ее неумирающая надежда. Многие матери знали, что она видела через годы! Все хотели благословения своим сыновьям, но только в этом младенце из Вифлеема она увидела Спасителя Израиля. Мария могла поведать Симеону и Анне о своем младенце, о своей надежде, страхе и радости. Песня Захарии по рождении Иоанна подробно записана для нас о Христе, а об Анне сказано только, что «...она говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Так коротка запись. Но Анна своим старческим языком возносила молитвы и, надо верить, что это была не равнодушно выраженная радость. Это был радостный взрыв благодарности с губ, которые многие годы молили в храмовых стенах. Она распространила новость своему близкому кругу. Она была известна по своим словам мудрости как пророчица, а теперь у нее была поразительная весть, которой она поделилась с теми, кто ждал искупления Израиля. В слове «искупление» была более, чем только национальная надежда избавления. Эти люди, слушавшие Анну, были живой связью между Старым Заветом и Новым, ранним посевом обращения к Евангелию. И теперь, обсуждая ее жизнь и время, чтобы они не представляли интерес и увещевание только для престарелых женщин, позвольте поспешить сказать, что, кем Анна стала в старости, результат того, что она совершила в своем долгом житии. Она затратила всю жизнь, наполняя сосуд маслом Слова, и это поддерживало ее вдовство. Жизнь, которую она избрала, многим не кажется идеальной. Она могла оставаться дома, оплакивая свой жребий. Но она продолжала ежедневно восходить по ступеням храма. Сколько в этом было активности и энергии, и как волнующе нелегко она жила, в то время, когда нация страдала от гражданской войны, под гнетом врагов. Часто храм в Иерусалиме становился центром волнений, и терпение и вера Анны болезненно томили ее, и все же, когда наступила старость, она все еще была в силе, чтобы ободрять и увещевать других. Молитва и размышление, если они не созвучны окружающим, могли бы опустошить духовную мысль. Сочувствие и понимание тревог тех, кто ищет одиночества, увеличиваются, когда мы в милости познаем это. Когда мы молоды и сильны, давайте готовить себя для тех дней, что впереди, «служа Богу с твердостью и молитвой день и ночь». О святая угоднице Божия, святая Анна Пророчице! Подвигом добрым подвизавшися на земли, восприяла еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Редакция. Газета «Жизнь православная» 2009, №9 (87). Анна - [греч. ̀λδβλθυοτεΑννα, евр.  - милость, благодать], дочь Фануила, пророчица из колена Асира (пам. 3 фев. и 28 августа), упомянутая в Евангелии от Луки в рассказе о Сретении Господнем, «достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Лк 2. 36-37). - милость, благодать], дочь Фануила, пророчица из колена Асира (пам. 3 фев. и 28 августа), упомянутая в Евангелии от Луки в рассказе о Сретении Господнем, «достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Лк 2. 36-37). Анна - единственная женщина, названная в Новом Завете «пророчицей», возможно, св. Лука проводит сравнение с ветхозаветными пророчицами, такими, как Девора или Иудифь, которая была посвящена, дожила до 105 лет и не вышла повторно замуж, когда ее супруг скончался (Иудифь 16. 23). Постоянное присутствие Анны в храме можно было бы объяснить существованием особого чина вдовиц (см. Вдовство и вдовы), которые имели свое служение (напр., молитвенное) при иерусалимском храме (Witherington. P. 140-141). Увидев рожденного Спасителя, Анна в подтверждение пророчества Симеона Богоприимца (Лк 2. 29-35) пошла проповедовать благую весть о Мессии «всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк 2. 38). В контексте писаний евангелиста Луки проповедь Анны, видимо, прообразует одно из служений, которые получат уверовавшие женщины (ср.: Прискилла в Деян 18). В сцене Сретения Анна, возможно, прообразует то, что произойдет в Пятидесятницу, когда Св. Дух изольется на всякую плоть, и сыны и дщери будут пророчествовать (Деян 1-2). Так как особое место в Евангелии от Луки занимает тема благовестия бедным (Лк 4. 18; 16. 19-20) (см. Бедность), высказывается предположение, что Анна изображается как одна из благочестивых иудейских бедняков, тем самым она являет пример воздействия благой вести на их жизнь (Brown. P. 446). В правосл. богослужении роль Анны в истории Спасения выражается в текстах песнопений праздника Сретения Господня (2 февр.):  (Анна оказалась пророчицей, проповедуя Израилю Спаса Избавителя - стихира на литии);  (Целомудренная Анна пророчествует великое, исповедуя, что Христос - Творец неба и земли,- припев на 9-й песни канона утрени). На следующий день после Сретения празднуется день прав. Симеона и Анны (3 февр.), подобно «соборам» большинства др. важнейших праздников. Анна упоминается в стихирах и каноне на этот день. В то время как память прав. Симеона указывают в этот день все греч. и слав. Типиконы, Анна упоминается нерегулярно, однако уже в синаксаре Типикона Великой ц. указывается память «святого и праведного Симеона, принявшего в объятия Господа, и Анны пророчицы» (Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 48; Mateos. Typicon. Vol. 1. P. 224). Кроме того, память А. отмечается 28 авг. (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 260), но особой службы А. на этот день нет; греч. Минеи упоминают об А. в Стишных Прологах на этот день. Лит.: Brown R. The Birth of the Messiah. N. Y., 1977; Witherington B. Women in the Earliest Churches. Camb., 1988; idem. Anna // ABD. Vol. 1; Рубан Ю. И. Сретение Господне. СПб., 1994. М. С. Желтов В визант. и древнерус. искусстве Анна изображалась обычно на иконах Сретения Господня стоящей за спиной Богородицы или прав. Симеона, нередко в профиль, указывая перстом на Христа, или с пророческим жестом. Цвета ее одеяний различны: светлый хитон и пурпурный мафорий (мозаика в юго-зап. тромпе кафоликона мон-ря Осиос Лукас в Фокиде (Греция), 30-е гг. XI в.); светло-серые одежды (фреска кон. 80-х гг. XIV в. ц. Успения на Волотовом поле в Новгороде); красный хитон и зеленый мафорий (икона нач. XV в. из иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля (ГММК)); темно-синие одеяния (двусторонняя икона-таблетка 2-й четв. XV в. (СПГИАХМЗ)); красный мафорий и белый плат (икона 1-й пол. XVI в. из иконостаса ц. Архангелов во Пскове (ПИАМ)). Нередко Анна представлена старицей с изможденным лицом, седыми волосами: в греко-груз. рукописи XV в. (РНБ. O. I. 58. Л. 98 об.), на иконе кон. XV - нач. XVI в. критского мастера (ГЭ), на иконе 1546 г. из иконостаса мон-ря Ставроникита на Афоне. В руке у Анны свернутый свиток, напр., в Минологии Василия II (Vat. gr. 1613. P. 365, 976-1025 гг.), на иконе 2-й четв. XV в. из тверского («кашинского») чина (ГРМ) или развернутый свиток, напр., на тетраптихе с сюжетами 12 праздников XII в. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае), в росписи 40-х гг. XII в. Спасо-Преображенского собора псковского Мирожского мон-ря на иконе «Походная церковь» ок. 1589 г. (ГТГ). Надпись на свитке обычно восходит к тексту Лк (2. 38): «Се есть всемъ ч[у]дно избавленiе в г[оро]д[е] Iероусал[и]ме» - на новгородской четырехчастной иконе 1-й пол. XV в. (ГРМ); «Се приближися избавленiе всемъ живущи(м)» - на иконе «Спас Вседержитель на престоле, с 28 клеймами», ок. 1682 г., письма Семена Спиридонова Холмогорца (ГРМ); на ярославской иконе нач. XVII в. (ЯХМ) с редкой иконографической программой. В «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота, нач. XVIII в. (Ч. 3. § 1. № 6), в описании Сретения отмечено, что Анна стоит рядом со св. Иосифом: «Подле него Анна пророчица указывает на Христа и держит хартию со словами: «Сей младенец сотворил небо и землю». Этот вариант текста, также часто встречающийся на иконах, имеется, напр., на свитке Анны, представленной в ряду пророков на полях Киккской иконы Божией Матери, кон. XI - 1-й трети XII в. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае). В минейных циклах фигуры прав. Симеона и А. помещались, как правило, после праздника Сретения (в соответствии с днем памяти), напр., в Строгановском лицевом подлиннике посл. трети XVIII в., на иконах «Минея на февраль» кон. XVI в. из Вологды (ВГИАХМЗ), на двусторонней иконе-таблетке сер. XVII в. (НГХМ) - с крестом и свитком в руках; на гравированных святцах Г. П. Тепчегорского 1713-1714 гг.- руки Анны прижаты к груди; на иконе «Минея годовая» посл. трети XVIII в. (ЦМиАР). В иконописном подлиннике С. Т. Большакова XVIII в. об Анне сказано: «аки Пятница, риза бакан, испод празелен» (Большаков. С. 70). Существует ряд патрональных изображений с образом Анны. Очевидно, как соименная святая императрицы Анны Иоанновны Анна введена в программу иконостаса Исаакиевского собора в С.-Петербурге, где изображена во 2-м ряду на мозаике Ф. П. Брюллова сер. XIX в. в рост, старицей с развернутым вверх свитком в руке, вместе с прав. Елисаветой (напротив мц. Александра и св. Мария Магдалина).  Палеосные изображения Анны присутствуют в строгановском лицевом шитье: на пелене «Владимирская икона Божией Матери с избранными святыми» 1626 г. (СИХМ); на плащанице «Положение во Гроб» 1661 г. (ГМЗРК) и на пелене «Воздвижение Креста с избранными святыми» 50-х гг. XVII в. (СИХМ) - произведениях мастерской А. И. Злобиной, супруги Д. А. Строганова, покровительницей которой являлась Анна. Палеосные изображения Анны присутствуют в строгановском лицевом шитье: на пелене «Владимирская икона Божией Матери с избранными святыми» 1626 г. (СИХМ); на плащанице «Положение во Гроб» 1661 г. (ГМЗРК) и на пелене «Воздвижение Креста с избранными святыми» 50-х гг. XVII в. (СИХМ) - произведениях мастерской А. И. Злобиной, супруги Д. А. Строганова, покровительницей которой являлась Анна. В 1714 г. в С.-Петербурге построена деревянная церковь во имя прав. Симеона и Анны в память о рождении дочери имп. Петра I Анны; в 1734 г. на этом месте (ул. Моховая, 46) освящен в присутствии императрицы Анны Иоанновны каменный храм, воздвигнутый по проекту М. Г. Земцова. В Москве церковь во имя Анны (1887) находилась в доме призрения им. Мазуриных (Котельническая наб., 17). Приделы прав. Симеона Богоприимца и Анны имеются в церкви во имя св. Илии Пророка «Обыденного» (построена в 1702, придел устроен в 1706), в Благовещенской церкви в Петровском парке, возведенной в 1844-1847 гг. на средства А. Д. Нарышкиной архит. Ф. Ф. Рихтером. Литература: Искусство строгановских мастеров: Реставрация. Исслед. Проблемы. Кат. выст. М., 1991. С. 137-138. Кат. 83; С. 146-148. Кат. 91-94; С. 158-159. Кат. 102; Ерминия ДФ. С. 94; Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. СПб., 1994. Т. 1. С. 223-225. № 95; Сорок сороков. Т. 2. С. 285-286, 506-507; Т. 3. С. 163; Большаков. Подлинник иконописный. С. 70; Евсеева. Афонская книга. С. 163, 194, 274; Лидов А. М. Византийские иконы Синая. М.; Афины, 1999. С. 66-68. Кат. 15; С. 78-79. Кат. 20. Я. Э. ЗЕЛЕНИНА. Фрагмент статьи из т. 2 «Православной энциклопедии». Москва, 2001 г.  Пророчица Анна. Картина Рембрандта, 1631 (моделью для портрета послужила мать художника). |