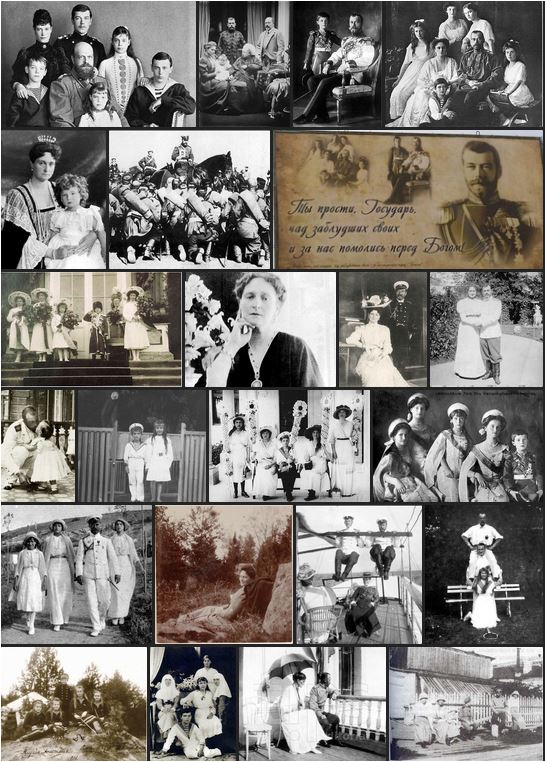

ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!

КОНТАКТЫ

ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ И АННЫ ТАНЕЕВОЙ В ФИНЛЯНДИИ RY.

|

ЦАРЬ ‒ ЭТО СИМВОЛ РОССИИ, РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА!  КОНТАКТЫ |

PYHÄT KEISARILLISET MARTTYYRIT JA ANNA TANEEVA SUOMESSA MUISTOYHDISTYS RY.

|

|

Воспоминания о 1917-1918 годах. Манухин Иван Иванович  Манухин, Иван Иванович (1882-1958)-общественный деятель, врач. Кандидат к посвящению в масоны (1927 год). Окончил Военно-медицинскую академию (1906 год). В 1911 году защитил диссертацию, затем уехал в Париж. Автор многочисленных научных трудов, в точности по иммунологии и инфекционной патологии. Разработал новые методы лечения легочного туберкулеза и воспаления легких, применял облучение рентгеновскими лучами. Успешно лечил М.Горького, с семьёй которого прожил более 2 месяцев. С 1914 года в России. После Февральской революции 1917 года был избран секретарем оргкомитета "Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук". Весной 1917 года стал врачом Чрезвычайной следственной комиссии, созданной Временным правительством (Трубецкого бастиона Петропавловской крепости); оставлся на этом посту и после прихода к власти большевиков. Активный деятель политического Красного Креста. Благодаря его вмешательству были освобождены представители царского времени правления. Во время Гражданской войны помощник Д.Заболотского в Институте экспериментальной медицины. С 1921 года во Франции. Автор мемуаров. Манухин, Иван Иванович (1882-1958)-общественный деятель, врач. Кандидат к посвящению в масоны (1927 год). Окончил Военно-медицинскую академию (1906 год). В 1911 году защитил диссертацию, затем уехал в Париж. Автор многочисленных научных трудов, в точности по иммунологии и инфекционной патологии. Разработал новые методы лечения легочного туберкулеза и воспаления легких, применял облучение рентгеновскими лучами. Успешно лечил М.Горького, с семьёй которого прожил более 2 месяцев. С 1914 года в России. После Февральской революции 1917 года был избран секретарем оргкомитета "Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук". Весной 1917 года стал врачом Чрезвычайной следственной комиссии, созданной Временным правительством (Трубецкого бастиона Петропавловской крепости); оставлся на этом посту и после прихода к власти большевиков. Активный деятель политического Красного Креста. Благодаря его вмешательству были освобождены представители царского времени правления. Во время Гражданской войны помощник Д.Заболотского в Институте экспериментальной медицины. С 1921 года во Франции. Автор мемуаров.Текст печатается без сокращений по изданию: «Новый журнал». № 54. Нью-Йорк, 1958. С первых дней по отречении государя от престола начались аресты министров и сановников. В Петрограде велись оживленные разговоры на эту тему. Кто арестован? Когда? Куда посадили? Как всегда, когда вести перепутаны со слухами, ответы давались сбивчивые, но факт ареста оставался неопровержимым; это было, как тогда говорили, «изъявлением народного гнева». По политическим убеждениям «левый», равнодушно это известие я не встретил. При всех обстоятельствах моей жизни я никогда не забывал, что люди прежде всего люди: правые, левые, сановники, прислуга, богачи и бедняки... все равно: болезнь, страдания и смерть равняют всех. Теперь мне, попросту говоря, стало жалко этих внезапно схваченных и запрятанных в камеры старорежимников. В те революционные весенние дни всех приветствовавших переворот охватывало стремление в общем деле участвовать, т. е. найти приложение своим знаниям и призванию. Этот вопрос об участии в общественной работе встал и передо мною. Ответить на него было не так просто, как в 14 году при объявлении войны. Тогда было ясно без рассуждений, — ехать лечить солдат в каком-либо обслуживающем фронт госпитале. А теперь? Что делать теперь? Как бы в ответ на это раздумье неожиданно приехал ко мне Н. К. Муравьев, известный московский присяжный поверенный и общественный деятель (с ним я познакомился в Москве еще в 1915 г.) и просил меня, как председатель Чрезвычайной Следственной Комиссии, помочь ему найти врача для заключенных в Петропавловской крепости; старый врач крепости еще не смещен, между тем он с заключенными обращается жестоко, издевается над ними беспощадно; по-видимому, хочет своим поведением заставить забыть всю свою прошлую преданность монархической власти. Я сказал, что подумаю и постараюсь рекомендовать кого-нибудь из коллег. О Чрезвычайной Комиссии я уже слышал. В нее вошли, я знал, мои добрые знакомые: сенаторы С. В. Завадский и его зять Д. Д. Иванов, присяжный поверенный О. О. Грузенберг, С. Ф. Ольденбург и др. Состав Комиссии был порукою, что следствие будет вестись в рамках строгой объективности. Почему бы мне самому не принять должность врача? Она отвечала и моему призванию и желанию хотя бы врачебной по-мощью облегчить тяжелое положение этих несчастных монархистов. Через три дня я известил Муравьева, что возьмусь за дело сам, но при условиях: работа моя будет бесплатна, а постановления мои как врача Комиссия будет исполнять безоговорочно. Муравьев был обрадован и удивлен: в этот период жизни я был частной практикой перегружен и Муравьев даже и не решился бы обратиться ко мне с такого рода просьбой. Я сказал, что буду начинать день с посещения крепости, затем заниматься частной практикой. 23 апреля, почти через два месяца после Февраля, я в первый раз побывал в крепости.  Арестованные находились в особом, расположенном в глубине здании, так называемом Трубецком бастионе. Попасть туда было нелегко. Надо было пройти через охрану у ворот крепости, пересечь двор, у вторых ворот снова встретить охрану, далее — железная дверь входа в бастион, за ней небольшая каменная лесенка, ведущая в комнату, отсюда в сопровождении солдат охраны посетитель попадал в длинный коридор. Ощущение каменного мешка... Вдоль одной стены ряд дверей — камеры. Арестованные находились в особом, расположенном в глубине здании, так называемом Трубецком бастионе. Попасть туда было нелегко. Надо было пройти через охрану у ворот крепости, пересечь двор, у вторых ворот снова встретить охрану, далее — железная дверь входа в бастион, за ней небольшая каменная лесенка, ведущая в комнату, отсюда в сопровождении солдат охраны посетитель попадал в длинный коридор. Ощущение каменного мешка... Вдоль одной стены ряд дверей — камеры.В этот день я познакомился со своими пациентами. Ни внимательного медицинского осмотра, ни вопросов, требующих откровенных ответов врачу, в тот день из-за присутствия солдат быть не могло — только мимолетное первое знакомство. Среди заключенных — две женщины: А. А. Вырубова и Е. В. Сухомлинова. Общее впечатление: болезненного вида, измученные, затравленные люди, некоторые в слезах... Там были разные монархисты: министры Макаров, Н. А. Маклаков, Протопопов, Сухомлинов, Щегловитов, Штюрмер, из тайной полиции и жандармерии Белецкий, Виссарионов, Герасимов, Кафафов, Комиссаров, Курлов, Спиридович, известный деятель союза русского народа Дубровин, финляндский генерал-губернатор Зейн и его помощник Боровитинов, Воейков, Андроников и Манасевич-Мануйлов, Секретев и др. С тяжелым чувством покинул я Трубецкой бастион... И с сознанием, что надо прежде всего добиться разрешения посещать камеры без сопровождения солдат. Это разрешение Чрезвычайной Комиссией мне было дано, и таким образом началась моя врачебная деятельность в Трубецком бастионе. Беседуя теперь с заключенными с глазу на глаз, я, прежде всего, мог выслушать их жалобы. Они голодали (кроме бурды с куском хлеба, ничего другого им не давали), передачи с воли были запрещены, прогулка 10 минут в день, свидания по 10 минут раз в неделю через стол, за которым сидел «красный» поручик Чкония, называвший себя «адъютантом Петропавловской крепости», — личность, как потом выяснилось, с неясным прошлым. Злой, жестокий, он лишил одного из заключенных (Виссарионова) свиданий только за то, что его сын-мальчик, увидав отца, бросился ему на шею. Такого сурового режима по отношению к подследственным заключенным не было ни до революции, ни даже в первые месяцы после Октября; он был введен, с одобрения солдат охраны, вернувшимся из Сибири <бывшим> политическим ссыльным Кузьминым, самовольно взявшим на себя в Трубецком бастионе роль распорядителя. Тогда же я узнал от заключенных, что бывший директор Департамента Полиции С. П. Белецкий сидит уже несколько дней в карцере (расположенном в том же коридоре, где камеры) на хлебе и на воде в абсолютной темноте и в такой тесноте, что во весь рост ни встать, ни лечь. Узнав об этом, я поехал в Чрезвычайную Следственную Комиссию и заявил, что, если Белецкого не выпустят из карцера, я работать не буду. С. П. Белецкого немедленно освободили. Он вышел после десятидневного заключения измученный, бледный, весь опухший, с красными воспаленными глазами и, когда свет ударил ему в лицо, из глаз его слезы хлынули ручьями. Очень скоро я убедился, посещая моих пациентов, что, прежде всего надо добиться хоть какой-то меры сносного питания. Почти все физически ослабели, некоторые пали духом, на всех лежала печать тяжелых нравственных страданий. Заключенные тоже, прежде всего, просили о питании. Мне удалось получить разрешение добавить к тюремному рациону яиц и молока. Комиссия дала разрешение без возражений, но солдаты охраны подняли крик, возмущаясь «поблажками», однако распоряжению тогда еще высшей для них инстанции — Чрезвычайной Следственной Комиссии — они подчинились, но, стоило мне запоздать к моменту доставки продуктов, — они сами все съедали и выпивали. Охрана Трубецкого бастиона состояла из представителей всех воинских частей петроградского гарнизона. Это были люди озлобленные до свирепости по отношению к заключенным, готовые вот-вот всех их перебить. До узников не раз долетала из коридора их площадная брань и угрожающие возгласы: «всех перебьем! всех! всех! а Сухомлинова рассечем по суставчикам!» и проч. С агрессивной настроенностью этих людей приходилось бороться беседами и уговорами. Постепенно охрана смягчалась, но тут стал проявлять свою власть гарнизон крепости. Особняк Кшесинской находился в двух шагах почти против крепостных ворот; около него всегда толпился народ, с его балкона раздавались зажигательные речи Ленина и других большевистских вождей. Распропагандировать солдат гарнизона было легко, они постоянно толклись под окнами особняка, жадно подхватывая лозунги, распалявшие в них лютую ненависть к «классовым врагам». Понемногу гарнизон стал вмешиваться в порядки Трубецкого бастиона и контролировать действия охраны. К заявлениям о том, что она исполняет лишь постановления Чрезвычайной Следственной Комиссии, самочинные контролеры относились пренебрежительно, если не презрительно. Чувствовалось, что Комиссия для них уже больше не авторитет. Настроение в крепости со дня на день становилось все грознее, а трагический конец для несчастных монархистов мне казался все неотвратимей... Я понял, что все прежние средства врачебной помощи — лечение и питание — уже бесполезны, а при создавшемся положении даже наивны. Оставался один способ спасения — вывоз заключенных из крепости в какие-нибудь другие тюрьмы или, по возможности, в больницы. В этом отношении я не кривил душою: все без исключения, действительно, были люди больные тем или иным недугом, физически совсем измученные. Что делает с человеческим организмом тюрьма! И не просто тюрьма, а при данных условиях и неотступный страх насилия, жестокой расправы, неминуемой гибели — мучительное сознание своей обреченности. На моих глазах все пациенты мои слабели, старели, разрушались, чахли, некоторые нервничали, страдали бессонницей, падали духом... Правда, были и такие (как И. Г. Щегловитов и генерал Сухомлинов), которые и при физическом недомогании изумляли своей несокрушимой твердостью и невозмутимым спокойствием. Е. В. Сухомлинова и А. А. Вырубова держали себя с самообладанием. Суховатая, очень сдержанная Е. В. Сухомлинова всегда была неразговорчива. Ее соседка по камере А. А. Вырубова производила впечатление милой, очень несчастной женщины, попавшей неожиданно в кошмарные условия, которых для себя она никогда ожидать не могла и, вероятно, даже не воображала, что такие на свете бывают. Убедившись, что я готов в несчастье ей помочь, она была со мною откровенна. Свою связь с Распутиным она категорически отрицала, и, несомненно, так это и было: она говорила правду. Но от разговора о Распутине она всегда уклонялась. Должен отметить, что никто из заключенных монархистов от своего прошлого, от своих убеждений не отрекался, виноватым себя (таково было мое впечатление) перед восставшим народом не сознавал и ответственным за грянувшую революцию не считал. К перевороту серьезно не относились: это стихийный бунт, так или иначе он будет изжит; никто не верил, что старый строй рухнул; но за себя все волновались, отдавая себе отчет, что они во власти солдатчины. За мою мысль о вывозе их они ухватились, как за якорь спасения. Я предупреждал, что буду объективен и постараюсь вывезти, учитывая состояние здоровья каждого. Пришлось, однако, в силу обстоятельств, сделать исключение для А. А. Вырубовой. Положение А. А. Вырубовой в крепости было хуже всех. Настроенная против нее часть охраны и гарнизон ее ненавидели и ненависть свою всячески проявляли. Было ясно: если жертвы будут, первой из них будет А. А. Вырубова. Я предупредил Чрезвычайную Следственную Комиссию об опасности пребывания заключенных в крепости. Комиссия со мною согласилась. Представители же гарнизона о возможном вывозе по болезни заключенных и слышать не хотели. Возник вопрос: как же на гарнизон воздействовать? В эти дни смертельно заболел Б. В. Штюрмер. Состояние его (уремия) было таково, что всякому человеку его обреченность была очевидна. Однако даже в этом случае два дня ушло на переговоры и уговоры, прежде чем Б. В. Штюрмера удалось увезти в больницу, где затем он и скончался. Пример Штюрмера показал, что я настаивал на вывозе больных не без серьезного основания. Тут встал вопрос об А. А. Вырубовой. Мне пришлось обсуждать его на собрании представителей гарнизона. Сначала они резко возражали, потом уступили, но потребовали, чтобы для вывоза были делегированы Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов какие-нибудь его члены. Я привез им Н. Н. Суханова (Гиммера) и члена президиума Совета Анисимова. Благодаря их содействию и присутствию, А. А. Вырубову и перевезли из крепости в арестный дом при бывшем губернском жандармском управлении на Фурштатской ул. (против церкви св. Косьмы и Дамиана). В первом автомобиле ехали делегаты и я, во втором — А. А. Вырубова с солдатами. Под влиянием известия о благополучном исходе дела Н. К. Муравьев сейчас же решил освободить из крепости Зейна и Боровитинова. Оба были заключены без всякого серьезного повода. Тут наглядно обнаружилось, что охрана и гарнизон не одно и то же: когда автомобиль с обоими арестованными и сопровождавшими их солдатами охраны подъезжал к воротам крепости, солдаты гарнизона залегли цепью и направили ружья на уезжавших. Им пришлось вернуться в Трубецкой бастион. Каково было мое изумление, когда на следующий день, никем не предупрежденный о событии, я увидел Зейна и Боровитинова в камерах! Они были очень взволнованы. Как мог, старался я успокоить их, обещая переговорить с гарнизоном. Переговоры были успешные: их вывезли, но самый успех мне только доказывал, что Чрезвычайная Следственная Комиссия свой авторитет утеряла, ее документы уже стали просто бумажками, власть в крепости окончательно перешла к солдатам. Началась в моей деятельности трудная полоса. Беспрестанно приходилось иметь дело с солдатской массой, убеждать, добиваться всевозможными увещаниями и доводами ее согласия на вывоз того или другого заключенного. Когда солдаты проявляли неодолимое упорство, я опять обращался за помощью в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. В эти дни Совет еще был высшей революционной инстанцией. Но скоро эта инстанция утратила свое значение. Когда по поводу какого-то очередного вывоза приехал из Совета выдающийся представитель партии <социалистов-революционеров> — Гоц и выступил на гарнизонном собрании в роли «уговаривателя», его речь заглушили шум и крики, а согласия солдаты не дали. Пришлось звать на помощь кого-нибудь из видных большевиков. Приехал Луначарский. Гарнизон примолк и уступил. Из этого можно заключить, как неудержимо быстро левела солдатская масса, следуя за большевистскими вождями в обход Петроградского Совета. В те дни, когда удалось вывезти нескольких заключенных, а между тем Чрезвычайной Следственной Комиссии и Совету гарнизон уже не доверял, усумнился он и во мне, подозревая, что я скрытый сторонник старого режима. Был случай, когда, не скрывая своего озлобления против меня, солдаты втолкнули меня в одну из пустых камер с явным намерением меня там прикончить. Только горячий спор с ними и убедительная речь моя, что я совсем не монархист, спасли меня. Недовольна мною была и охрана, она упрекала меня за то, что Трубецкой бастион пустеет. Ропот объяснялся просто — служба в бастионе была солдатам по душе: несложна, нетрудна по сравнению со службой строевой. Если арестованных увезут, им опять придется идти в строй. Когда осталось всего четыре человека (Сухомлинов, приговоренный судом к пожизненному заключению в крепости, Щегловитов, Белецкий и Секретев — все трое наиболее физически крепкие), я предложил Н. К. Муравьеву — во избежание опасений охраны, что бастион совсем опустеет — посадить сюда, хоть на короткий срок, уголовных, а тем временем я вывезу и оставшихся. Муравьев не согласился. С просьбою о спешном вывозе оставшихся заключенных он обратился ко мне уже слишком поздно, сейчас же вслед за октябрьским переворотом, когда сделать это уже было невозможно (только в последнюю минуту освободили Секретева, а Сухомлинов при большевиках автоматически был освобожден по новому закону о стариках). Итак, ко дню большевистского переворота почти все старорежимники из крепости были вывезены. Их отправляли в арестный дом на Фурштатской улице. Только Н. А. Маклакова устроили в какой-то частной лечебнице на Каменноостровском проспекте. Условия заключения в арестном доме были иные, нежели в Трубецком бастионе. Свидания с родственниками могли длиться часа четыре; с воли доставлялось все что угодно, ужаса тисков охраны не было, присутствие караула почти не чувствовалось. По распоряжению Чрезвычайной Следственной Комиссии заключенных стали постепенно отпускать на все четыре стороны, а остальные, пользуясь сумятицей октябрьских дней, просто сами утекли явочным порядком. В лечебнице, где находился Н. А. Маклаков, было еще свободнее: он мог разъезжать по всему городу, навещая кого хотел. Это длилось не только до Октября, но первое время и после. Однако мог ли он долго в этом положении оставаться? Н. А. Маклаков пришел со мною посоветоваться. Я посоветовал ему как можно скорее скрыться, медлить было опасно. Но он дал «честное слово» доктору, заведующему лечебницей, что своего поручителя он не подведет, для Маклакова встал вопрос совести и чести, и он свое «честное слово» сдержал, и погиб: его расстреляли вместе с Щегловитовым, Хвостовым, Белецким и Протопоповым (который был освобожден по болезни и беспечно проживал у себя дома). Должен отметить, никто из заключенных монархистов вначале не обнаруживал тяготения бежать за границу. Единственное стремление их, пожалуй, было пробраться на юг — в Крым или на Кавказ. Некоторые и этого стремления не имели. Так, например, А. А. Вырубова не покинула Петрограда. В конце августа Временное Правительство постановило выслать ее за границу, об этом появилось сообщение в газетах с указанием дня и часа ее отъезда. В Финляндии на станции Рихимякки громадная толпа солдат ссадила ее с поезда и ее отвезли через Гельсингфорс на императорскую яхту «Полярная Звезда», которая направилась в Свеаборг. Снова надо было вызволять А. А. Вырубову из беды. Целый месяц ушел на хлопоты, и в конце сентября Н. И. Танеева (мать Вырубовой) добилась освобождения дочери через Троцкого. А. А. Вырубову из Свеаборга вернули, доставили в Смольный и вновь отпустили. Однако угроза неминуемого нового ареста тяготела над нею по-прежнему, и мне пришлось, вскоре после октябрьского переворота, пойти в Смольный к Ленину и просить его дать распоряжение соответствующим властям, чтобы Вырубову больше не арестовывали. После этого А. А. Вырубова целый год спокойно прожила в Петрограде, а затем Чека вновь ее арестовала, выпустила и опять арестовала в 1919 году. Когда ее пересылали с Гороховой в какую-то другую тюрьму, ей удалось дорогой положительно чудом убежать от сопровождавшего ее солдата. С тех пор она уже скрывалась в разных частях Петрограда, и в конце концов ей удалось переправиться за границу. Октябрьский переворот... В первую же ночь, когда Временное Правительство было арестовано и водворено в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, — раздался в моей квартире телефонный звонок: — Вы врач Трубецкого бастиона? Приезжайте немедленно. — Как я приеду? У меня нет никакой возможности добраться до крепости. — Мы сейчас за вами приедем. И приехали... Новый начальник крепости — какого-то военного чина Благонравов и другой — солдат Павлов, который тут же мне объявил: «Я первый выпалил из пушки Петропавловской крепости, но куда стрелял — не знаю»... Меня посадили в автомобиль, в котором на пути ко мне были пробиты пулями стекла и кузов, — и мы поехали. Слышалась стрельба. «Неизвестно кто стреляет»... — с тревогой сказал один из моих спутников. Перед Троицким мостом мы натолкнулись на заставу: солдаты Павловского полка нас задержали для выяснения личностей и повезли в свои казармы тут же на Марсовом поле. Когда выяснилось, кто везет, куда и для чего, нас отпустили. Трубецкой бастион снова наполнен, но теперь сидят уже не монархисты, а члены Временного Правительства... В ту ночь я посетил М. И. Терещенко, у которого оказался острый бронхит с повышенной температурой, и П. М. Рутенберга, во время стрельбы слегка контуженного в голову осколком камня, когда арестованных вели по Троицкому мосту из Зимнего Дворца в крепость. Укрываясь от пуль, они полегли наземь, благодаря чему никто другой и не пострадал. Тем же порядком меня доставили домой, а на следующий день я вновь посетил Трубецкой бастион и обошел всех моих новых пациентов. С тех пор я посещал их, но нерегулярно: либо я сам справлялся о них по телефону, либо меня в крепость вызывали. Врачом Трубецкого бастиона я больше не состоял, потому что Чрезвычайная Следственная Комиссия была упразднена вместе со всеми организациями Временного Правительства. Поступить же на службу тюремным врачом, когда я никогда им не был и никогда им не значился, я не хотел. Теперь у меня оставалась лишь одна возможность сочетать свою врачебную деятельность с посещением заключенных, — сделаться членом Политического Красного Креста. Политический Красный Крест был при царизме полулегальной организацией, заботливо опекавшей всех «политических», где бы они ни находились и какое наказание ни отбывали. После Февраля, когда все «политические» вышли на свободу, деятельность его сошла на нет. Теперь же, когда среди преследуемых оказались либералы, демократы и даже старые испытанные революционеры, как В. Л. Бурцев или П. М. Рутенберг, — Политический Красный Крест возобновил свою деятельность. Мои новые пациенты в крепости были настроены спокойнее, нежели монархисты, и это было понятно: солдаты охраны ненавистью к ним не пылали, пищевой режим новая власть допускала сносный, встречи с родственниками были чаще и свободней, а прогулки длительней. Вследствие этого и времяпрепровождение в бастионе было иное: например, Пальчинский (Петроградский генерал-губернатор) коротал вынужденные досуги — плел корзины, А. И. Вышнеградский (директор Международного банка), посаженный в Трубецкой бастион в декабре, писал там свою 4-ю симфонию в до минор для большого оркестра; В. Л. Бурцев упросил меня выхлопотать ему камеру рядом с камерой С. П. Белецкого и теперь с увлечением перестукивался с ним, дабы выведать все ему интересное. И вот вновь мне приходилось обдумывать, как бы освободить заключенных из Трубецкого бастиона. Большинство удалось по болезни перевезти в больницу тюрьмы «Кресты». Кое-кого отпустили просто на свободу или в частные лечебницы, обычно в лечебницу доктора Герзони, в этом случае при лечебнице оставался солдат охраны. Отмечу, что В. Л. Бурцев, увлеченный беседами с С. П. Белецким, не пожелал воспользоваться свободой, которую новая власть ему предоставила, и, когда Белецкого перевели в больницу «Крестов», он просил перевести его туда же. Там они содержались в одной палате и даже лежали на смежных койках. Выводить заключенных из крепости приходилось очень осторожно. Неосмотрительность стоила жизни А. И. Шингареву и Ф. Ф. Кокошкину. Это были дни вслед за покушением на Ленина. Настроение солдат петроградского гарнизона сразу накалилось до кровомщения. Теперь заключенных перевозила новая инстанция — красная милиция Литейного района; во главе ее стоял решительный и жестокий милиционер Михайлов. Никаких препятствий районная власть поначалу не чинила, но когда, вслед за покушением, я пришел говорить об очередном перевозе кого-то из заключенных в «Кресты», Ми¬хайлов встретил меня с такой явной враждебностью, что мне стало ясно: никоим образом и никого перевозить сейчас нельзя. Между тем на следующий же день после разговора с Михайловым утром пришел ко мне Д. В. Философов с сестрой А. И. Шингарева и настойчиво просил сегодня же перевезти А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина в больницу. Я сообщил о настроении милиционеров Литейного района, но Философов и Шингарева упрямо стояли на своем. Тогда я отказался наотрез: нельзя брать на себя ответственность, предвидя, что ничего хорошего не будет, а жизнь этих заключенных мы подводим под удар. Мои посетители заявили, что, если я отказываюсь, они обратятся к моему соседу на Сергиевской улице Н. Д. Соколову (составитель приказа № 1). Каково было мое удивление час-полтора спустя, когда я вышел на улицу и увидал H. Д. Соколова, садившегося на извозчика... «Я узнал, что вы не беретесь вывозить Шингарева и Кокошкина, — а я их вывезу!» — крикнул он мне. С неодолимой тревогой смотрел я на удалявшиеся сани... В тот же день к вечеру пришел Д. Ф. Философов и рассказал, что все обошлось благополучно: обоих заключенных уже перевезли и даже не в больницу «Крестов», а в городскую Мариинскую больницу. Вести я удивился, неужели мои опасения оказались преувеличенными? Больница находилась в Литейном районе, т. е. они теперь попали в ведение тех самых милиционеров, настроение которых было столь угрожающим, и очутились под их охраною, потому что их оставили караулом при больнице. Увы, наутро ко мне снова пришел Д. В. Философов, но уже в слезах... Весь город уже облетела ужасная весть: Шингарева и Кокошкина убили... Ошибкой была не только неосмотрительная спешность, но и убеждение, что в городской больнице заключенным будет лучше, нежели в больнице «Крестов». А между тем, наоборот, пребывание в «Крестах» было тогда надежнее: охрана Литейного района довозила заключенных из крепости лишь до ворот «Крестов» и сдавала их тюремному караулу. Ужас дикой расправы с А. И. Шингаревым и Ф. Ф. Кокошкиным заставил тогда спешно перевезти некоторых заключенных из частных лечебниц в «Кресты». В итоге всех переводов и перевозов в «Крестах» одновременно очутилась среди других группа министров Временного Правительства (А. В. Карташев, А. И. Коновалов, С. А. Смирнов, М. И. Терещенко и С. Н. Третьяков). Здесь была уже полусвобода: свидания с близкими почти без ограничений, передачи с воли любых продуктов и одежды, возможность взаимообщения заключенных благодаря открытым дверям камер и больничных палат. Кроме узников из Петропавловской крепости, «Кресты» быстро стали наполняться самыми разнообразными заключенными: высшие чины бывших гвардейских частей, представители старых общественных организаций, банковские деятели, видные чиновники разных ведомств и министерств, некоторые из них были так называемые «саботажники», т. е. лица всевозможных профессий и государственных и общественных должностей, которые своим упрямым протестом против Октября мешали новой власти хоть кое-как наладить общественную жизнь в стране и в столице. Одним из «саботажников» был мой добрый друг пианист и дирижер А. И. Зилоти. При Временном Правительстве он был назначен директором Мариинского театра. После Октября театр забастовал — директор, артисты, хор и оркестр. Луначарский, комиссар народного просвещения, в ведении которого находились театры, своими пламенными речами-увещеваниями ничего не добился. Театр оказывал упорное сопротивление. Луначарскому удалось выяснить, что вся сила сопротивления исходит от Зилоти, и, не долго думая, он посадил А. И. в «Кресты». Узнав об аресте, я бросился в Зимний дворец к Луначарскому. Он принял меня в большой полупустой комнате (никакого секретариата, по-видимому, у него еще не было). Взволнованный, расстроенный, какой-то растерянный, он шагал из угла в угол комнаты, стал жаловаться на невероятные трудности, которые встречает новая власть, на саботаж. Об освобождении Зилоти не хотел и слышать: он держит всю оперу под своим влиянием, он виновник, что театр бастует. «И вы увидите, — решительно заявил Луначарский, — без него опера откроется». После долгих переговоров и настойчивых увещаний и упрашиваний Луначарский в конце концов пошел на компромисс: из «Крестов» он Зилоти выпустит, но при условии, что я перевезу его к себе на квартиру, а у меня он должен сидеть, не выходя на улицу и не пользуясь телефоном. Ответственность за исполнение этих условий возлагается на меня. С какою радостью помчался я в «Кресты» с документом об освобождении в руках! А. И. Зилоти я застал в маленькой тесной камере с грязными обшарпанными стенами и тусклым от грязи оконцем. Трудно было вообразить большего несоответствия своеобразно-изящного облика А. И., его тонкой музыкальной души с окружавшей его обстановкой! Со свойственной ему непринужденной веселостью встретил он весть о свободе и, прежде чем я успел опомниться, со смехом повлек меня куда-то в конец галереи, в уборную. «Полюбуйтесь, нет, вы полюбуйтесь на эту архитектуру! Это же черт знает что!.. — восклицал он. — Следующий свой концерт я дам в пользу переустройства этого учреждения в «Крестах»... А затем, когда мы вернулись в камеру, указал на надпись на грязной стене. Там значилось: «Здесь сидел вор Яшка Куликов». А вот я сейчас и продолжу, сказал А. И. и четко выписал карандашом «и ученик Листа Александр Зилоти». Узнав о предстоящей поднадзорности на моей квартире, А. И. только расхохотался, и мы оба весело покинули «Кресты». Через 2—3 дня добежала до нас весть, показавшаяся в первую минуту невероятной: Шаляпин, Федор Иванович, Федор, давний приятель А. И., с которым он был на «ты»... уже поет в опере и увлек за собою всех саботажников Мариинского театра! Зилоти был ошеломлен... При таком внезапном и крутом повороте Шаляпина «налево» ничего не было удивительного, когда позже на мое резко высказанное ему суждение об его поведении по отношению к Зилоти он ответил: «Что поделать? Мне нужна мука»... С тех пор мое знакомство с Шаляпиным оборвалось. Прекращение забастовки Мариинского театра лишь подтвердило, что вся сила сопротивления новой власти исходила от Зилоти. Это могло угрожать ему вторичным арестом. Надо было создавшееся положение как-то выяснить, не мог и А. И. Зилоти, оторванный от своей музыкальной деятельности, сидеть без дела у меня на квартире, не зная, когда же это кончится. Я опять поехал к Луначарскому. К приятному удивлению, без долгих уговоров добился полного освобождения моего узника. По-видимому, Луначарскому, обремененному комиссарскими делами, было не до преследования оперного «саботажника», казавшегося ему уже не вредным. После освобождения А. И. Зилоти я стал хлопотать об освобождении других моих пациентов. Своеобразны были условия, при которых мне удавалось этого добиваться! Комиссаром юстиции был тогда левый с.-р. И. З. Штейнберг. Мягкий, отзывчивый человек, он как представитель новой власти был связан постановлением большевистского большинства и, согласно этому постановлению, требовал, чтобы каждый заключенный за свое освобождение на поруки уплачивал известную сумму. Размеры взноса колебались в зависимости от представления комиссара о степени «буржуйности» данного лица. Приходилось торговаться. Родственники очередного заключенного находились обычно в приемной и тут же выплачивали сумму, которую удавалось для них выторговать. Дешевле всех И. З. Штейнберг оценил Н. М. Кишкина — 3000 рублей, но и этих денег не оказалось, и выкупать его пришлось Политическому Красному Кресту. Высшая сумма — 100 000 рублей была наложена на А. И. Вышнеградского. Вероятно, суммы были бы больше, если бы национализация банков уже не была проведена, т. е. «буржуи» еще располагали бы своими текущими счетами и сейфами. Получив от Штейнберга документ об освобождении, обычно я сам выводил очередного заключенного из «Крестов». Была зима... В некотором расстоянии от тюрьмы мы направлялись к спуску на лед Невы и, по протоптанной дорожке перейдя на другую сторону, расставались на тротуаре, причем я каждому говорил одно и то же: «Немедленно уезжайте из Петрограда». Из моих пациентов в «Крестах» один В. Л. Бурцев наотрез отказался выйти из тюрьмы на мои поруки. Его мужество старого революционера, которого тюрьма не страшит нисколько, и его преданность революционной деятельности, которой он отдал всю жизнь, по-видимому, устыдили новых властителей, и мне удалось добиться того, что его отпустили на все четыре стороны без порук. Совместная работа с левыми с.-р. кончалась. Они покинули большевиков и должны были оставить свои государственно-административные должности, предварительно сдав дела большевистским преемникам. Комиссар юстиции И. З. Штейнберг вызвал меня и заявил: «За вами числится около двадцати поручительств. Вот я их разрываю, иначе вы попадете в ужасное положение, но прежде чем с вами проститься, прошу вас об одном личном одолжении, освободите из больницы «Крестов» моего товарища по партии Н. Д. Авксентьева. Вот бумага на его освобождение. Я не знаю, как это делается, но сделать это надо сегодня же». Вечером я сообщил Штейнбергу, что Авксентьев на свободе. К тому времени у меня уже установились хорошие отношения с начальством тюрьмы и никаких сложных или придирчивых формальностей при освобождении не требовалось. Я просто вручал бумагу и выводил заключенного из тюрьмы. Был даже случай, когда по просьбе М. Горького я навестил в «Крестах» генерала Багратиона-Мухранского и помог ему выйти без всякой бумаги. Вообще освобождения арестованных приходилось иногда добиваться весьма своеобразным образом. Была арестована целая семья Рузских (пять человек: мать, сын и три дочери). Главе семьи Н. П. Рузскому удалось перебраться в Финляндию. О благополучном переходе границы он дал знать семье через человека, которому доверял, но который оказался шпионом. Семья приняла его, как «своего», радушно и гостеприимно. В те дни положение этой арестованной семьи было не только опасно, но грозно. К счастью, обстоятельства для Рузских сложились неожиданно благоприятно. Заболел аппендицитом председатель Петроградского Совета рабочих депутатов Зиновьев. Окружение больного решило созвать консилиум. Из хирургов пригласили Грекова и Стуккея, из терапевтов — меня. М. Горький, которому я рассказал о беде, постигшей Рузских, посоветовал мне использовать предстоящую встречу с Зиновьевым и походатайствовать за несчастную семью. «Я буду на консилиуме тоже, — сказал он, — и сам подниму этот вопрос». Действительно, после консультации Горький обратился к Зиновьеву: «Ну, а теперь платите ваш гонорар Манухину — освободите ему кого-нибудь». Зиновьев спросил: «Кого хотите?» Я сказал: «Семью Рузских». — «Хорошо». И Зиновьев вскоре же семью Рузских освободил... Тут я хочу сказать несколько слов о М. Горьком. С ним у меня завязалось знакомство еще осенью 1913 года в Италии, когда я вылечил его в Неаполе моим методом от туберкулеза. Нашему знакомству содействовал И. И. Мечников. Я работал в лаборатории Пастеровского Института в Париже, когда до Мечникова дошла весть, что М. Горький очень тяжко болен туберкулезом. После успешных лабораторных результатов лечения туберкулеза, которые к тому времени я получил, можно было ожидать их и у людей, и Мечников, узнав, что поеду в Италию, посоветовал мне применить мой метод лечения к Горькому. С этой осени 1913 г. у меня с Горьким (А. М. Пешковым) установились живые, дружеские отношения, а во время революции, до перехода Горького к большевикам, они еще упрочились, благодаря его сочувствию моей тюремно-врачебной работе. М. Горький сам тогда в меру своих сил и влияния старался помогать несчастным жертвам революции. В самый лютый, самый кровавый период первых лет большевистского террора арестовали и засадили в бывшую Пересыльную тюрьму на Шпалерной улице великих князей Павла Александровича, Дмитрия Константиновича, Николая Михайловича, Георгия Михайловича и князя Гавриила Константиновича. Я неоднократно обращался к Горькому с просьбой похлопотать об их освобождении, потому что только Горький, он один, мог тогда это сделать через Ленина. Отношение Горького к октябрьской власти поначалу было резко отрицательное, оно стало меняться приблизительно к весне вследствие приходивших вестей о событиях на юге и опасений, что большевики, оставшись вне влияния социал-демократов, погубят революцию. «Довольно отсиживаться в своем углу! Надо войти в ряды большевиков и постараться на них влиять, иначе они черт знает, что еще натворят», — волновался он. Перемена позиции Горького сказалась сразу — большевики учли популярность его в пролетарских «массах» и всячески теперь старались пойти ему навстречу. Ленин, с которым Горький был давно знаком, был теперь особенно склонен на его просьбы отзываться. К сожалению, когда следовало начать хлопоты об освобождении великих князей, Горький, занятый в это время хлопотами через Москву о каких-то других, по его словам, ему близких людях, с великими князьями медлил. Наконец решительно сказал мне: «Положение для князей сейчас очень серьезно. Вы просите заняться ими, — я согласен. Как это сделать? Вам надо дать свидетельство о болезни кого-нибудь из них, чтобы с него начать хлопоты у Ленина». Горькому хотелось начать с Николая Михайловича, историка, труды которого он ценил и с которым еще до революции встречался. Но я возразил, что в Шпалерной тюрьме я никого из администрации не знаю, и уйдет некоторое время до врачебного освидетельствования арестованных. Если же начать с Гавриила Константиновича, то это просто: он был моим пациентом до самого Октября, приезжал на сеансы лечения моим методом, у меня имеется его история болезни и, на основании ее, я могу выдать соответствующее свидетельство, которое Горький сейчас же может в Москве использовать. В ожидании решения в Москве судьбы Гавриила Константиновича, я добился в Чека нужного документа для посещения великих князей в тюрьме на Шпалерной. Первое мое свидание было с одним Гавриилом Константиновичем, следующее — со всеми великими князьями. Встречи были без охраны. Великие князья вошли все вместе. Они держались с приятным спокойным достоинством, ни нервности, ни тревожной озабоченности своей судьбою. Я рассказал им, зачем приехал, и спросил, в каком порядке хотят они, чтобы велись хлопоты об их освобождении. Они указали мне следующий порядок: Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович, Георгий Михайлович. Что касается Гавриила Константиновича, то он должен бы быть последним, но, если уже приняты меры, чтобы добиться его освобождения, пусть он будет первым. Я осмотрел Павла Александровича, а в следующее посещение Дмитрия Константиновича. Недуги в их возрасте были у каждого из них. Я написал обоим по свидетельству и отвез эти свидетельства Горькому. Однако впредь до окончания дела с Гавриилом Константиновичем использовать их он не мог. Благодаря настоятельной просьбе Горького Ленин согласился на освобождение Гавриила Константиновича, и князя перевезли в частную лечебницу д-ра Герзони. Вскоре же Горький сказал: «Освободить-то его освободили, а что же дальше? Если оставить его у Герзони,— его там убьют. Нет другого выхода, надо взять его ко мне. У меня в квартире его не посмеют тронуть». И Горький взял Г. К. и его жену к себе... Чтобы оценить великодушие Горького, вообразим обратное соотношение сторон: не Гавриилу Константиновичу, а М. Горькому грозила бы гибель, — пригласили ли бы его и жену проживать в Мраморный дворец только из соображений, что там «его не посмеют тронуть?». Во время пребывания у Горького отношение к Г. К. и его жене было заботливое и гостеприимное. Доброта Горького была действительно редкая. Свидетельством этому может служить и следующий эпизод. Как-то раз, когда я пришел к нему во время пребывания у него Гавриила Константиновича, Горький сказал мне: «Положение Н. С. Брасовой (жены великого князя Михаила Александровича) очень серьезно. Она находится в лечебнице Герзони, ее хотят арестовать, может быть, даже сегодня же. К ней ходить опасно...». Через два дня при свидании он мне заявил: «Как я вам и сказал, за Брасовой пришли в ту же ночь, но ее у Герзони не оказалось», — и прибавил с улыбкой: «Кто-то ее предупредил»... Несмотря на попечительное отношение к Гавриилу Константиновичу и его жене, — опекаемые были Горькому в тягость. Люди разных мировоззрений и, вероятно, и разного мироощущения, совершенно других интересов, стремлений и горизонтов. Горькому было с ними трудно и скучновато, но изменить он ничего не мог. В конце концов, он не выдержал и со свойственной ему откровенностью, как-то раз, мне признался: «Ну и надоели же они мне, а положение безвыходное. Впрочем, выход есть — отправить их за границу, но сделать это может только Ленин». И Горький был прав. В то время ни один русский человек не мог выехать легально. А в данном случае надо было выпустить за границу одного из Романовых. Можно ли было этого ожидать? Но Ленин и на эту настоятельную просьбу Горького отозвался, разрешив Гавриилу Константиновичу выехать за границу. В своих воспоминаниях, напечатанных в 1934 году в «Иллюстрированной России», первая жена Гавриила Константиновича — Антонина Рафаиловна (рожденная Нестеровская) рассказывает, как она «спасла» своего мужа, что для этого ей пришлось неоднократно посещать председателя Петроградской Чека Бокия и его жену, неутомимо и неотступно добиваясь освобождения мужа, и как, наконец, она его добилась. По-видимому, она не отдавала себе отчета ни тогда, ни когда писала свои воспоминания, что получение бумаг, которые Чека должна была выдать согласно распоряжению из Москвы, было лишь бумажной процедурой и освобождение было постановлено в Кремле исключительно благодаря участию Горького, дав возможность Г. К. и его жене в ноябре 1918 г. покинуть пределы России. В мемуарах А. Р. имеются не только такого рода неточности, но встречаются даже просто «вольности пера». Например, она говорит, что я был «домашним врачом» Гавриила Константиновича и, якобы, поэтому хлопотал за него. Домашним врачом ни Г. К., ни его жены я никогда не состоял, достаточно сказать, что один только раз я был «на дому» у Г. К. и А. Р., когда заехал, чтобы свезти А. Р. к Горькому, познакомиться с ним, что было необходимо для хлопот об освобождении ее мужа. Такая же «вольность пера» — описанная ею сцена моего якобы столкновения с комиссаром Шпалерной тюрьмы, тогда как я даже никогда этого комиссара не видел, имея дело с начальником тюрьмы, с которым осложнений не было, и проч. В свое время я заявил в «Иллюстрированной России» и в «Последних Новостях» об этих отклонениях от действительности в мемуарах А. Р.; поэтому я был крайне удивлен, когда воспоминания своей покойной жены Гавриил Константинович счел для себя возможным включить в свою книгу «Мраморный Дворец», не упомянув о факте нашего разногласия, о чем я считаю нужным повторно заявить. Судьба остальных великих князей — трагедия. Горький поехал в Москву со специальной целью уговорить Ленина освободить не только Павла Александровича, но всех четырех. Ленин и в этот раз его просьбу исполнить согласился. Но произошло непредвиденное, невероятное... Московская Чека телефонировала Петроградской Чека, что Ленин только что дал согласие на освобождение князей, и Петроградская Чека, прежде чем пришло официальное постановление, в ту же ночь расстреляла их всех... Вот как Горький рассказал об этом: «Я примчался на вокзал с бумагой, подписанной Лениным. Очень торопился, чтобы успеть на петербургский вечерний поезд. Случайно на платформе мне попалась в руки вечерняя газета. Я развернул ее... — расстрел Романовых!.. Я обомлел... Вскочил в вагон... Дальше ничего не помню. Очнулся глубокой ночью в Клину, один в пустом вагоне на запасном пути...». Горький вернулся домой совсем больной и сейчас же вызвал меня. Застал его в постели с высокой температурой. Мы оба были потрясены... Горький казался душевно совсем измученным, подавленным. Он понимал, что все старания его освободить великих князей только ускорили их гибель. «Вы свидетель, что я хотел, но мне не удалось спасти этих несчастных людей», — сказал он. Этими строками я об этом и свидетельствую. Трагедия эта вскрыла страшную действительность: Чека в Петрограде и в Москве к этому времени стали всесильными органами власти, распоряжавшимися жизнью и смертью граждан. По их убеждению, освобождение Гавриила Константиновича было недопустимой ошибкой и повторять ее не следовало, поэтому и решили спешно покончить с великими князьями, прежде чем была получена официальная бумага Ленина об их освобождении. Для Политического Красного Креста, стоявшего на позиции аполитичности и преследовавшего только гуманные цели, настал конец, работать при этих условиях сделалось невозможно. Ничего удивительного не было, что и сама большевистская власть постановила старую организацию Политического Красного Креста раскассировать. Так закончилась моя деятельность помощи заключенным во время революции. |