|

ДЕНЬ

АНГЕЛА АННЫ

АЛЕКСАНДРОВНЫ

ТАНЕЕВОЙ

Анна

Александровна

ждала

возрождение

былой,

Царской

Руси. Через

все ее

воспоминания

проходит

мысль, что,

через

любовь и

покаяние за

отказ от

Царя,

произойдет

воскрешение

России.

Помазанник

Божий

возродит

Россию и ее

измученный

нераскаянностью

русский

народ. Об этом

свидетельствует

первая

книга ее воспоминаний

«Страницы

моей жизни» (1922,

Париж), которую

Анна

Александровна

написала в

Финляндии

сразу после

побега из

революционного

Петрограда.

В ней,

рассказывая

правду о

событиях

тех лет

вокруг

Царской Семьи,

она

пыталась

примирить

русский народ

с Царем. В 1930

годах, ведя

монашеский

образ жизни,

имея достаточно

времени для

того, чтобы

спокойно

осмыслить

события

прошлого,

Анна Александровна

начинает

писать вторую

книгу своих

воспоминаний

«Фрейлина

Государыни». «Я

уверена, что

в будущем

исторические

газеты

будут

исследовать

и много

писать о

жизни семьи

Царя

Николая II

— и я чувствую,

что моей

обязанностью

является

описать и

сохранить

для истории

те обстоятельства,

среди

которых, идя

в ногу с

жизнью

Царской

семьи, мне

пришлось

биться за

жизнь. Воспоминания

навсегда

сохранятся

во мне», - написала

она в

наброске

введения к

своей книге

в 1938 году. Анна

Александровна,

оставаясь с

чистой совестью,

сохранила

верность Богу,

Царю и

Отечеству. «...Мы

русские

часто виним

в нашем

несчастье других,

не желая

понять, что

положение

наше - дело

наших же рук,

мы все

виноваты,

особенно же

виноваты

высшие

классы. Мало

кто исполняет

свой долг во

имя долга и

России. Чувство

долга не

внушалось с

детства; в

семьях дети

не воспитывались

в любви к

Родине, и

только

величайшее

страдание и

кровь

невинных

жертв могут

омыть наши

грехи и

грехи целых

поколений. Да

поможет

Господь, нам

всем

русским,

томящимся

на далекой

чужбине и

страждущим

в многострадальной,

но

бесконечно

нам всем дорогой

Родине,

соединиться

в любви и

мире друг с

другом,

принося

наши слезы и

горячее покаяние

милосердному

Богу за

бесчисленные

согрешения

наши,

содеянные

перед Господом,

и Богом

венчанным

Государем

нашим, и нашей

Родиной. И

только

тогда

встанет

великая и

могучая Россия,

на радость

нам и страх

врагам

нашим». До

самой

кончины (1964) у

Анны

Александровны

в ее комнате

в Хельсинки

висели

портреты

Царя и

Царицы. Как

и при жизни,

не

отказывая

никому в

просьбах,

так и сейчас

от ее могилы

на

Ильинском

кладбище г.

Хельсинки

(сектор 27) люди

получают

просимое. Людмила

Хухтиниеми. АННА

ПРОРОЧИЦА

«Тут была

также Анна,

пророчица,

дочь Фануилова,

от колена Асирова,

достигшая

глубокой

старости,

проживши с мужем

от детства

своего семь

лет, вдова

лет восьмидесяти

четырех,

которая не

отходила от

храма,

постом и

молитвою

служа Богу

день и ночь. И

она, в то время

подошедши,

славила

Господа и

говорила о

Нем всем,

ожидавшим

избавления

в

Иерусалиме». (Лука

2.36-38).

Замужество

Анны было

прошедшим

сном, и было

отнято в

весну ее

жизни; тогда

она определилась

провести

«лето и осень»

в службе своему

Богу.

Большинство

молодых

еврейских

вдов снова

выходили замуж,

но Анна

выбрала

лучший путь,

который не

оставлял ее

многие годы. Свидетель

ужасных

дней

Какие же

текущие

события

происходили

при ее жизни?

В стране

была

страшная

гражданская

война из-за

того что

когда

умерла Александра

(царица-мать,

вдова

Александра Янеуса),

два ее сына Гирканус

и Аристобулус

приняли

управление

народом. Гирканус,

имевший

безобидный,

слабый

характер,

получил

священничество,

тогда как

самоуверенный,

с твердой

натурой

брат сел на

трон. Множество

интриг

плелось в

верхах, и

братья

постоянно

ссорились,

приведя

страну к

большим

несчастьям.

И все это время

Анна

молилась и

постилась.

Как пророчицу

ее уважали,

она

пользовалась

авторитетом

и к ней

стремились

за советом и

утешением. Среди

уцелевших

праведников

Время

исполнилось

Возрождение

духа и

исполнение

пророчества

произошло

после

долгого

четырехсотлетнего

ожидания, с

явлением Захарии

Ангела

Гавриила в

храме. Все

это

послужило

пробуждением

веры.

Ожидали ли

Марию Симеон

и Анна? Да,

ждали. Искупление

в

Иерусалиме

И

в это же

самое время

подошла

Анна и без малейших

колебаний признала,

что сын

Марии и есть

обещанный

Мессия. Молитва

святой Анне

Пророчице О святая

угоднице

Божия,

святая Анна

Пророчице!

Подвигом

добрым подвизавшися

на земли, восприяла

еси на Небесех

венец

правды, егоже

уготовал

есть

Господь

всем

любящим Его. Темже взирающе

на святый

твой образ,

радуемся о преславнем

скончании

жительства

твоего и чтем

святую

память твою.

Ты же,

предстоя

Престолу

Божию, приими

моления

наша и ко

Всемилостивому

Богу

принеси, о

еже простити

нам всякое

прегрешение

и помощи нам

стати противу

кознем диавольским,

да избавльшеся

от скорбей,

болезней,

бед и

напастей и

всякого зла, благочестно

и праведно

поживем в

нынешнем веце

и

сподобимся предстательством

твоим, аще

и недостойни

есмы, видети

благая на

земли живых, славяще Единаго

во святых

Своих славимаго

Бога, Отца и

Сына и Святаго

Духа, ныне и

во веки

веков. Аминь. Редакция. Газета

«Жизнь

православная»

2009, №9 (87). АННА

Анна

- [греч.

̀λδβλθυοτεΑννα,

евр. Анна

-

единственная

женщина,

названная в

Новом

Завете

«пророчицей»,

возможно, св.

Лука проводит

сравнение с

ветхозаветными

пророчицами,

такими, как Девора

или Иудифь,

которая

была

посвящена,

дожила до 105

лет и не вышла

повторно

замуж, когда

ее супруг

скончался (Иудифь 16. 23). Постоянное

присутствие

Анны в храме

можно было

бы

объяснить

существованием

особого

чина вдовиц

(см. Вдовство

и вдовы),

которые

имели свое

служение

(напр., молитвенное)

при

иерусалимском

храме (Witherington. P.

140-141). Увидев

рожденного

Спасителя,

Анна в подтверждение

пророчества

Симеона Богоприимца (Лк 2.

29-35) пошла

проповедовать

благую

весть о Мессии

«всем,

ожидавшим

избавления

в

Иерусалиме» (Лк

2. 38). В

контексте

писаний

евангелиста

Луки проповедь

Анны, видимо, прообразует

одно из

служений,

которые

получат

уверовавшие

женщины (ср.:

Прискилла

в Деян 18). В

сцене

Сретения

Анна,

возможно, прообразует

то, что

произойдет

в Пятидесятницу,

когда Св.

Дух

изольется

на всякую

плоть, и сыны

и дщери

будут

пророчествовать

(Деян 1-2). Так

как особое

место в

Евангелии

от Луки занимает

тема благовестия

бедным (Лк 4. 18; 16. 19-20)

(см. Бедность),

высказывается

предположение,

что Анна изображается

как одна из

благочестивых

иудейских

бедняков,

тем самым

она являет

пример воздействия

благой

вести на их

жизнь (Brown. P.

446). В правосл.

богослужении

роль Анны в

истории

Спасения

выражается

в текстах

песнопений

праздника

Сретения

Господня (2

февр.): На

следующий

день после

Сретения

празднуется

день прав. Симеона и

Анны (3 февр.),

подобно

«соборам»

большинства

др.

важнейших

праздников.

Анна

упоминается

в стихирах и

каноне на

этот день. В

то время как

память прав. Симеона

указывают в

этот день

все греч. и слав.

Типиконы,

Анна

упоминается

нерегулярно,

однако уже в

синаксаре Типикона

Великой ц.

указывается

память

«святого и

праведного Симеона,

принявшего

в объятия

Господа, и

Анны пророчицы»

(Дмитриевский.

Описание. Т. 1.

С. 48; Mateos. Typicon.

Vol. 1. P. 224). Кроме того,

память А.

отмечается 28

авг. (Сергий

(Спасский).

Месяцеслов.

Т. 2. С. 260), но

особой

службы А. на

этот день

нет; греч. Минеи

упоминают об

А. в Стишных

Прологах на

этот день. Лит.: Brown R. The Birth of the

Messiah. N. Y., 1977; Witherington B.

Women in the Earliest Churches. Camb.,

1988; idem. Anna

// ABD. Vol. 1; Рубан

Ю. И.

Сретение

Господне.

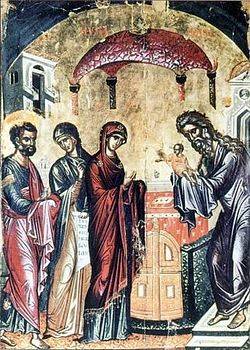

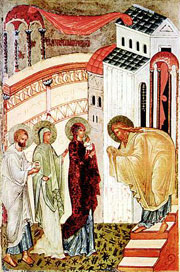

СПб., 1994. М. С. Желтов ИКОНОГРАФИЯ

В визант. и древнерус.

искусстве

Анна

изображалась

обычно на иконах

Сретения

Господня

стоящей за

спиной Богородицы

или прав. Симеона,

нередко в

профиль,

указывая

перстом на

Христа, или с

пророческим

жестом.

Цвета ее

одеяний

различны: светлый

хитон и

пурпурный мафорий

(мозаика в юго-зап.

тромпе кафоликона

мон-ря Осиос Лукас в Фокиде

(Греция), 30-е гг. XI в.); светло-серые

одежды

(фреска кон. 80-х

гг. XIV в. ц. Успения

на

Волотовом

поле в

Новгороде); красный

хитон и

зеленый мафорий

(икона нач. XV

в. из

иконостаса

Благовещенского

собора Московского

Кремля (ГММК)); темно-синие

одеяния

(двусторонняя

икона-таблетка

2-й четв. XV

в. (СПГИАХМЗ)); красный

мафорий

и белый плат

(икона 1-й пол. XVI в. из

иконостаса ц.

Архангелов во Пскове

(ПИАМ)). Нередко

Анна

представлена

старицей с

изможденным

лицом,

седыми

волосами: в греко-груз.

рукописи XV в.

(РНБ. O. I. 58. Л. 98

об.), на иконе

кон. XV - нач.

XVI в. критского

мастера (ГЭ),

на иконе 1546 г.

из иконостаса

мон-ря Ставроникита на

Афоне. В

руке у Анны

свернутый

свиток, напр.,

в Минологии

Василия II (Vat. gr. 1613. P.

365, 976-1025 гг.), на

иконе 2-й четв.

XV в. из

тверского («кашинского»)

чина (ГРМ) или

развернутый

свиток, напр.,

на тетраптихе

с сюжетами 12

праздников XII

в. (мон-рь вмц. Екатерины

на Синае),

в росписи 40-х

гг. XII в. Спасо-Преображенского

собора псковского

Мирожского

мон-ря

на иконе

«Походная

церковь» ок.

1589 г. (ГТГ). Надпись

на свитке

обычно

восходит к

тексту Лк (2. 38):

«Се есть всемъ

ч[у]дно избавленiе

в г[оро]д[е] Iероусал[и]ме» - на

новгородской

четырехчастной

иконе 1-й пол. XV

в. (ГРМ); «Се приближися

избавленiе

всемъ живущи(м)» - на

иконе «Спас

Вседержитель

на престоле, с

28 клеймами», ок. 1682 г.,

письма Семена

Спиридонова Холмогорца

(ГРМ); на

ярославской

иконе нач.

XVII в. (ЯХМ) с

редкой

иконографической

программой.

В «Ерминии»

Дионисия

Фурноаграфиота, нач. XVIII в. (Ч. 3. § 1.

№ 6), в описании

Сретения

отмечено,

что Анна

стоит рядом

со св.

Иосифом:

«Подле него

Анна пророчица

указывает

на Христа и

держит

хартию со

словами: «Сей

младенец

сотворил

небо и землю».

Этот

вариант

текста,

также часто

встречающийся

на иконах,

имеется,

напр., на

свитке Анны,

представленной

в ряду

пророков на

полях Киккской

иконы Божией

Матери, кон. XI - 1-й трети XII в. (мон-рь вмц.

Екатерины

на Синае).

В минейных

циклах

фигуры прав. Симеона и

А.

помещались,

как правило,

после

праздника

Сретения (в

соответствии

с днем

памяти), напр.,

в

Строгановском

лицевом

подлиннике посл.

трети XVIII в., на иконах

«Минея на

февраль» кон. XVI

в. из

Вологды

(ВГИАХМЗ), на

двусторонней

иконе-таблетке

сер. XVII в. (НГХМ) - с

крестом и

свитком в

руках; на

гравированных

святцах Г. П. Тепчегорского 1713-1714

гг.- руки Анны

прижаты к

груди; на

иконе «Минея

годовая»

посл. трети XVIII

в. (ЦМиАР). В

иконописном

подлиннике

С. Т.

Большакова XVIII в.

об Анне

сказано: «аки

Пятница,

риза бакан,

испод празелен»

(Большаков.

С. 70). Существует

ряд патрональных

изображений

с образом

Анны. Очевидно,

как

соименная

святая

императрицы

Анны Иоанновны

Анна

введена в

программу

иконостаса Исаакиевского

собора в

С.-Петербурге,

где

изображена

во 2-м ряду на мозаике

Ф. П. Брюллова

сер. XIX в. в

рост,

старицей с

развернутым

вверх свитком

в руке,

вместе с

прав. Елисаветой

(напротив мц. Александра

и св. Мария

Магдалина).

В

1714 г. в

С.-Петербурге

построена

деревянная

церковь во

имя прав. Симеона

и Анны в

память о

рождении

дочери имп.

Петра

I

Анны; в 1734 г. на

этом месте

(ул. Моховая,

46) освящен в

присутствии

императрицы

Анны Иоанновны

каменный

храм,

воздвигнутый

по проекту М.

Г. Земцова. В

Москве

церковь во

имя Анны (1887)

находилась

в доме

призрения

им. Мазуриных

(Котельническая

наб., 17).

Приделы

прав. Симеона

Богоприимца

и Анны

имеются в

церкви во

имя св. Илии

Пророка

«Обыденного» (построена

в 1702, придел

устроен в 1706), в

Благовещенской

церкви в

Петровском

парке,

возведенной

в 1844-1847 гг. на

средства А. Д.

Нарышкиной

архит. Ф. Ф.

Рихтером. Литература:

Искусство

строгановских

мастеров:

Реставрация.

Исслед.

Проблемы.

Кат. выст. М., 1991.

С. 137-138. Кат. 83; С. 146-148.

Кат. 91-94; С. 158-159. Кат. 102; Ерминия

ДФ. С. 94; Антонов

В. В., Кобак

А. В.

Святыни

Санкт-Петербурга.

СПб., 1994. Т. 1. С.

223-225. № 95; Сорок

сороков. Т. 2. С.

285-286, 506-507; Т. 3. С. 163; Большаков.

Подлинник

иконописный.

С. 70; Евсеева.

Афонская

книга. С. 163, 194, 274; Лидов

А. М.

Византийские

иконы Синая.

М.; Афины, 1999. С. 66-68.

Кат. 15; С. 78-79. Кат. 20. Я. Э.

ЗЕЛЕНИНА. Фрагмент

статьи из т. 2

«Православной

энциклопедии».

Москва, 2001 г. Пророчица

Анна. Картина

Рембрандта,

1631 (моделью для

портрета

послужила

мать художника). |